1005孟荀人性論的相同處

103年10月5日

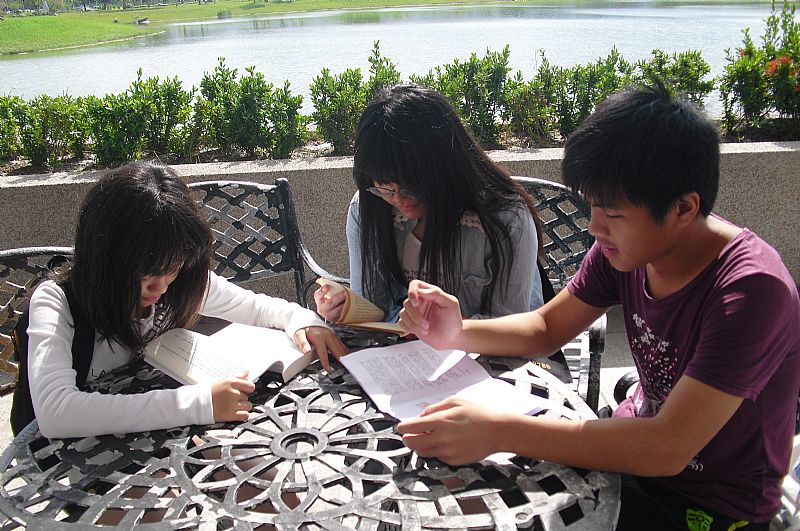

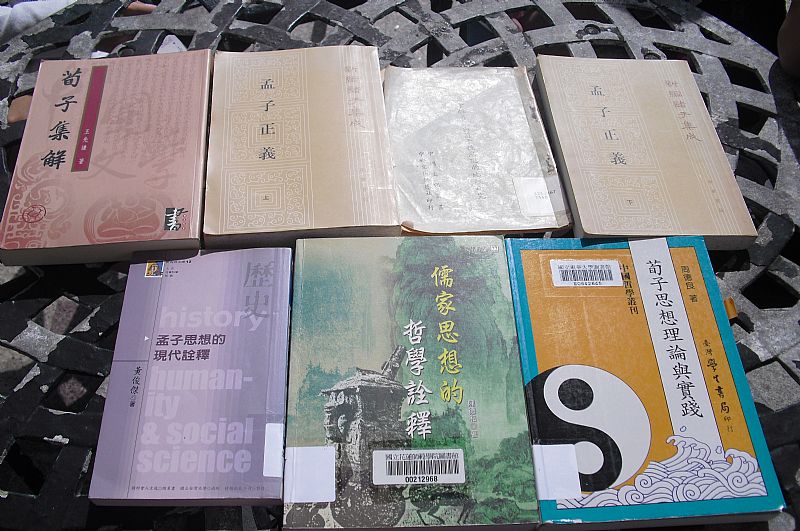

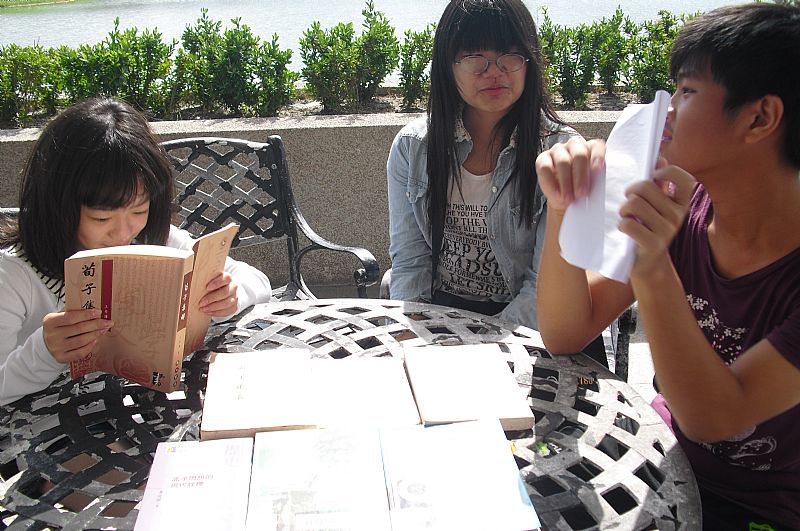

今天我們來到東華大學的借書,也在湖畔旁邊進行讀書會,這次要討論到的是孟子和荀子人性論的相同處。

首先我們認為孟子和荀子都是以儒家道德觀念為善惡的標準。羅珮玲說孟子和荀子都是以儒家的道德觀念評斷一個人的品行是善還是惡,孟子曾經說過四端之心,這可以當作是他認為人性本善的觀念,而四端之心分別是仁、義、禮、智,具備這些東西就是善,相反的,不具備仁義禮智就是惡。

蔡孝儒也提出了自己的想法,他認為荀子的分別善惡標準就是禮義和非禮義。荀子既然提出了他很注重的化性起偽,就表示荀子認為人的本性,也就是「惡」需要外在的環境約束和禮義教化才能改變,「人之性惡,其善者為也」就是最好的證據。

接著孟子和荀子他們都認為人性中有與生俱來的內容。老師說孟子主張「仁義禮智,非由外鑠我也」這就表示仁義禮智是人性中本有的,不需要別人的教導。這也是人異於禽獸的地方吧!而荀子則認為人性中的內容是生理需求和慾望。羅珮玲也指出書中的一段話「生而好好利焉……生而有疾惡焉……生而有耳目之欲,有好聲色焉。」這些都是人性中與生俱來的內容,所以荀子才會提出「化性起偽」。

然後的三個相同之處則是他們都肯定環境對人性的重要。羅珮玲提到孟子的「牛山濯濯」,告訴大家如果不懂得存養人天生具有的善性,就會像牛山上的草木一樣消失殆盡。我想,環境不好的話,例如戰爭發生的時候,怎麼有能力去存養善性?所以良好的環境還是很重要的!

蔡孝儒也提到荀子所說:「蓬生麻中,不扶而直。」人處在好的環境下,行為會逐漸變好;相反的,處在不好的環境之中,行為也會慢慢變壞。老師還提出了胡亥作為例子。如果不是趙高引導胡亥一些暴政的觀念,胡亥也不會變成一個暴君。所以環境對於人性是相當重要的。

最後孟子和荀子都肯定人人都可以成為聖人。孟子說「人皆可以為堯舜」,荀子說「塗之人可以為禹」,兩人都同樣希望人走向正途,卻有著截然不同的路徑。老師說,孟子認為性善要為善的方式是「存養」、「擴充」,而荀子則是「化性起偽」。兩者的差別一個是擴充、一個是改變,此時蔡孝儒還說:「所以性善和性惡就像解數學一樣,雖有不同的方法,卻有相同的結果。」

不過我很好奇,如果荀子的「性惡」少了「背棄本性」的步驟,還能為善嗎?我想應該不能吧!只要心存歹念,不論接受多嚴厲的師法教育,都不可能為善。所以從某方面來看,孟子的方法是不是比較容易實行呢?可是若沒有良好的環境,也只是徒勞無功吧!