1005孟荀人性論的相異處

103年10月5日

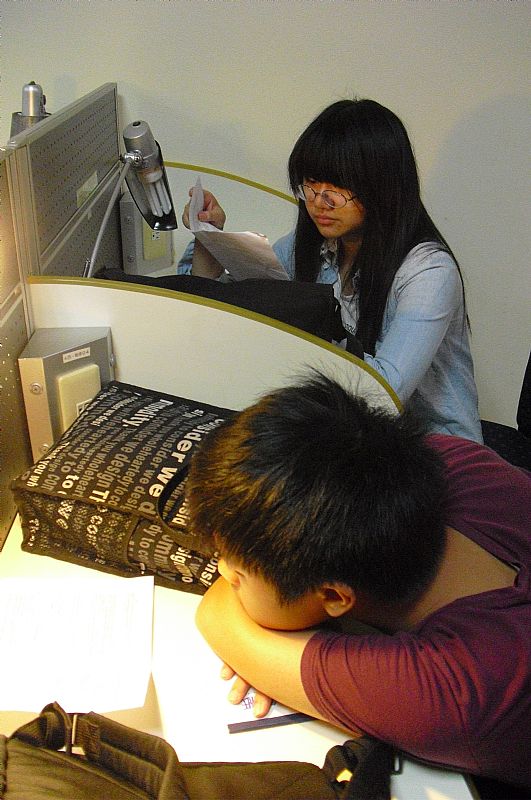

下午我們回到了東華大學圖書館進行討論,主要探討孟子和荀子人性論中的相異之處。

首先陳水伶認為孟子反對「生之謂性」的說法,他認為仁義禮智才是性。老師還提出「今人乍見孺子將入於井」的例子說明,因為有了四端之心,才能異於禽獸。而羅珮玲提出荀子的性則是天生所固有,是自然屬性。必須要透過後天的教育才能夠化性起偽。如果沒有化性起偽,順著自己的本性發展,那麼世界上就沒有禮義,所以不道德都是源自於天性。由此可知,這孟子和荀子對於人性的內容有不同的見解。

接著陳水伶提出,孟子既然認為仁義禮智是人所固有,那麼為什麼還有不善的行為產生?老師說,孟子認為如果沒有能夠做出善行,是受到環境的影響,並非本身沒有善性。就像太陽無論晴雨都存在,陰天或下雨只是因為雲暫時遮蔽了太陽這個善性,但是只要雲散開,太陽(善)就會顯露出來!你能說太陽不見了嗎?善性消失了嗎?它只是暫時被遮蔽住罷了!

老師還提出秦檜的例子,原本秦檜是一個優異的文學家與政治家,對宋朝也是忠心耿耿,甚至在徽、欽二帝被俘虜的時候,仍然反對金人。可是後來卻也因為外在環境的因素,蒙蔽了他的善性,不僅禍國殃民,還遺臭萬年。

羅珮玲還提出,陳修武曾說「人性不能自善,必須靠師法、禮義,才能為善。」性不能自善就是說,如果想要有善的行為產生,就必須經過教育,因此荀子著重的是怎樣降低人性的生理需求吧!因此孟子和荀子兩個人對於道德觀念的起源有不同的看法。

談到這裡,我覺得孟子和荀子都在講道德行為,但是道德行為應該怎麼養成?又要怎麼修習為聖人?雖然上周已經討論過,孟子和荀子都認為人人皆可以為堯舜。

老師說,孟子和荀子在道德養成這方面也有不一樣的看法。老師先告訴我們「周處除三害」的故事,告訴我們人性是具有可塑性,只要環境對了,自己也有付出努力,「有志者事竟成」,必能將與生俱來的善性加以擴充,達到「人人皆可為堯舜」的目的。

我想到荀子也曾提出環境對向善的重要性「蓬生麻中,不扶而直。」同樣重視環境的部分。這時陳水伶也發現,性惡說是要背棄原本的惡性,再透過後天的努力來為善,但是性善說只要擴充善性就可以達到道德行為。因此孟子和荀子雖然都認為人人可以為堯舜,可是方法卻是有所不同。